弁護士による景品表示法(景表法)

Contents

このようなことはありませんか?

・広告の作成や商品の紹介を行っている。

・商品のパッケージやデザインを作成している。

・商品やサービスの説明を通じて広告宣伝を行っている。

→ このような場合、これらの広告等はすべて不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」といいます。)の規制対象とされているため、注意が必要です。

景表法では、規制の対象となる「表示」について、具体的には内閣総理大臣の指定に委ねています(2条4項)。この指定によれば、容器又は包装による公告から、チラシ・パンフレット・放送・映写・電光による公告、インターネット上の広告、さらには口頭による広告宣伝も含まれるとしており、極めて広い範囲の広告が規制の対象となっています。つまり、ほぼすべての広告が景表法の規制対象となるというわけです。

景表法違反として実際にあったケース

景品表示法違反として実際にあったケースとして、近時は不実証広告の事例が多く見受けられるようになっておりました。具体的には、空間除菌というようなフレーズを使って、ストラップ形式のもので首にかけて持ち運びすることで空間除菌ができるという製品など、新型コロナウイルス対策に効果があるかのような商品の違反事例が目立ちました。新型コロナウイルスの感染に伴い「空間除菌」などというキャッチコピーは消費者の商品選択の意思決定に相当大きな影響を与えたのではないかと思います。

そして、消費者庁としては、このような効果が実際にあるのかどうか、特に説明書きにあるような使用方法できちんとした効果が得られるというエビデンスがあるのかどうかといった点を問題視し、結果的にそのようなエビデンスが提出できずに不実証広告であるとの判断をされてしまいました。

|

不実証広告によって、「空間除菌」の製品を販売していたある製薬会社は、6億円にものぼる課徴金納付命令を受けることとなってしまいました。また、それだけではなく、景品表示法違反で株価が1000億円も下落してしまい、会社代表者が株主から訴えられるといった事態にまで発展してしまいました。そもそも不実証広告の規制というのは、商品役務について効果効能があるかないかという問題だけではなく、表示内容に応じたエビデンスが存在するかどうかという点が重要になるのです。効果効能が全くないのは論外ですが、効果効能があったとしてもそれを商品役務の広告に記載する場合には、そのような使用方法や使用環境で実際に効果効能があることのエビデンスが必要になるという点が重要です。 |

|

さらに、近時では、優良誤認や有利誤認だけでなく、指定告示に違反する事例も多くみられています。代表的なものとしては、おとり広告です。大手すしチェーンの会社が、おとり広告に該当する広告宣伝を行ったことが大々的に報道されました。この指定告示の違反は課徴金納付命令の対象とはならないのですが、景表法違反の影響もあって消費者離れが一気に生じ純利益が前年同期比80%減にまでなったという報道がありました。 |

このように、景表法違反を起こしてしまうと、消費者からの信頼を失い、措置命令や課徴金納付命令といった行政処分以上の制裁を受けることにもなりかねないので注意が必要です。

→こうした場合について、実際に企業側の認識にかかわらず景表法違反とされてしまいます。詳しくは消費者庁HPをご覧ください。

景表法違反となった場合の効果

景表法に違反した場合には、消費者庁から違反行為の差し止めや、再発防止措置についての措置命令が行われます。この場合には、事業者名の公表が行われてしまいます。さらに、場合によっては課徴金の対象ともされるおそれがあります。

また仮に、景表法に違反しなかったとしても景表法違反の疑いがある場合には、消費者庁による行政指導がなされます。

このように、措置命令により違反事業者として会社名が公表された場合や、課徴金支払義務が生じたような場合、御社の事業に大ダメージが生じる場合があります。

そのため、広告作成・掲出の際には専門家に相談されることをお勧めいたします。

弊所では、経験豊富な弁護士が個別の案件について相談に応じております。また、場合によっては、御社における表示のチェック体制を構築させていただくご提案や社内セミナーの開催についてもご相談に応じさせていただきます。

景表法とは?

景表法とは、優良誤認や有利誤認、その他指定告示によって、広告などの表現が消費者の合理的判断に誤まらせないようにするための表示に対する規制と、過大な景品を与えることで消費者の合理的判断を誤らせないようにするための景品規制が規定されています。

1.表示に対する規制

優良誤認

優良誤認とは、景表法第5条1号に規定がありますが、「商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示」と規定されています。

不実証広告は優良誤認として問題となりますし、また打消し表示なども優良誤認として問題となるケースもあります。

-

有利誤認

有利誤認とは、景表法第5条2号に規定がありますが、「商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示」と規定されております。

有利誤認として問題となるものとしては、二重価格表示や、打消し表示などが問題となるケースが多いです。

弁護士に相談するメリット

|

景表法に違反するかどうかというのは非常に難しい判断が求められます。著しく優良か、若しくは著しく有利かどうかなどは、一般消費者が表示を見た時にどう認識するかという視点が重要になりますが、これらは過去の措置命令などの積み重ねから読み解き判断しなければならないようなケースあります。誤った景表法の知識で、安易に広告表示を行ってしまうのは非常に危険であると考えます。景表法の内容を理解し、実際に記載した表示が消費者にどのような認識を与えることになるのか、そのような判断は弁護士が普段から業務として扱っている分野になります。 景表法に違反すれば企業は多大な損害を被っています。広告表示を行う場合は、弁護士と一緒に協力しながら作成をしていくことが望ましいものと考えます。 |

2.景品に対する規制

景品規制については、まず「景品」に該当するかどうかという法的評価が問題となるケースが多いです。その中でも値引きは「景品」に該当しないとされておりますが、この値引きに該当するかどうかという判断がまず問題となるケースが多いように思います。また、宝くじのように、当選金は取引の内容そのものであって景品ではないと説明されるものもあり、「景品」に該当するかどうかは非常に重要な論点となります。

そして「景品」に該当するとした判断した後に、以下に記載するように懸賞か総付によって規制の内容が変ってきます。

懸賞による景品

懸賞とは、くじやその他偶然性を利用して定める方法や、特定の行為の優劣又は正誤によって定める方法を懸賞といいます。ここでは、先着順も懸賞になるのかという点も問題となりますが、先着順は単に景品類の数に制限があるだけであって懸賞ではないと説明されています。景品には必ず個数の制限があるでしょうから、先着順を懸賞としてしまうと全ての景品の配布が懸賞によることになってしまうからです。

そして、懸賞による景品という認定がなされると5000円未満の取引価格であれば景品は取引価格の20倍まで、5000円以上であれば景品類の最高額は10万円までとなります。また景品類の総額は売上予定額の2%までという規制があることも注意が必要です。この規制があるため、当選率を2%以上にしてしまうとこの規制に抵触してしまう可能性が高くなります。

総付による景品

総付による景品提供というのは、懸賞によらないで提供する場合をいいます。例えば、スポーツ観戦などで、入場者のうち子供のみにユニフォームを配布するとした場合、これは総付による景品提供ということになります。子供だけというのは、景品の提供を受けられる人の条件を定めただけであり、大人がもらえないことは総付であることを否定するものにはなりません。

総付ということになれば、取引価格が1000円未満であれば景品類の価格は200円まで、取引価格が1000円以上であれば取引価格の20%までが景品類の最高額ということになります。

なお、競技場に入場する際にチケットの種類がたくさんあり価格も様々ですが、取引価格は通常最も安いチケット取引の価格とされます。そのため配布用のユニフォームを仕入れる場合は、最も安いチケットの20%に収まるような製品にしなければならないことになります。

弁護士に相談するメリット

|

景表法の問題については、なぜそのような広告の表示にしたのか、根拠はあるのか、一般消費者がその広告の内容をどのように認識するのか多角的な視点から検討をしておき、消費者に誤認をさせないようにしなければなりません。この点、一般消費者がどのような認識をするかは過去の措置命令の事案はもちろんのこと、近時では裁判例なでも出てきておりますのでこれらの内容を理解した上で、広告の表示も作成していかなければなりません。過去の措置命令の内容の分析や、裁判例の分析などは専門家である弁護士に相談することが最も望ましいと考えます。 |

森大輔法律事務所にできること

-

サポート内容

【法律相談】

広告の表示内容に問題がないかどうかについての相談業務を行っております。こちらについては法律問題サポート契約(顧問契約)が前提となります。相談方法は、メールやチャットワークで常にコンタクトができる体制を整備しておりますので、どんな些細な点でもご相談いただけます。なお、単発での法律相談にも対応はしておりますが、2回を超えての相談については、法律問題サポート契約(顧問契約)をお願いしております。

【消費者庁対応】

消費者庁の対応も行っております。広告の表現内容に問題があったことで消費者庁から調査を受けることがあります。消費者庁の場合でも、いきなり行政手続に入るのではなく、事前に質問をされそれに回答をしていくという調査が行われるが通常です。事案によっては、このタイミングでいかに合理的な説明ができるかが重要となってきます。このような消費者庁からの調査についてサポートまたは代理人として活動することも行っております。

【意見書の作成】

自社の商品役務に関してなるべく訴求力の高い広告を作成したいというあまり、過度な表現内容になっていないか、景品を配布して販促力があげたいがそのスキームが景表法に違反していないかなどについて意見書の作成を行っております。なお、こちらは基本的には法律問題サポート契約(顧問契約)をご利用いただき普段からご相談に対応させていただいております企業様へのサービスと原則させていただいております。ただし、事案によっては顧問先様企業でなくてもお受けできるケースもございますので、お問い合わせいただければと思います。

まずは弁護士に相談を

当事務所では貴社のニーズに合わせたプランをご用意しております。

ご要望に合わせて各プランをご覧ください。

また、弁護士に依頼するかどうか悩んでいる方、どのようなプランで契約してよいか分からない方も、まずはご相談ください。

当事務所では、ホームページから24時間いつでも相談できます。

【相談はこちら】

不当な表示に対する規制の詳細

景表法では、不当な表示に対する規制として、優良誤認表示と有利誤認表示を定めています。

「表示」とは

・優良誤認表示

優良誤認表示とは、大きく分けて①商品等の品質などについて実際のものよりも著しく優良であると示す表示、②事実とは異なるのに同業他社よりも著しく優良であると示す表示、及び③不実証広告をいいます。

商品等の品質などについて実際のものよりも著しく優良であると示す表示であるとされた事例としては、表示された商品の材料の原産地と商品の製法の考案者が実際と異なっていた事例等があります。

具体的にどの程度からが「著しく優良」であるといえるかというのは、一般消費者の観点から、当該表示の誇張の程度が、社会一般に許容される程度を超えて、一般消費者による商品・サービスの選択に影響を与えるような場合とされています(消費者庁HP)。

次に不実証広告とは、優良誤認表示に当たる疑いがある場合には、事業者に期間を定めて表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、資料を提出できない場合又は合理的な根拠が認められないような場合には、当該表示が不当表示とされ、行政処分の対象とされるものです(法7条2項)。

優良誤認表示の関連ページはこちら

「PR」表記は必要?ステマにならない広告の出し方を弁護士が解説

「顧客満足度99%」「業界No.1」などの広告は危険?景表法上の問題について弁護士が解説

・有利誤認表示

商品の価格その他取引条件について、実際のもの又は同業他社のものよりも著しく有利であると誤認される表示をいいます。ここでは、①価格に関する有利誤認表示と、②商品の取引価格その他の取引条件に関するものとがあります。

①価格に関する有利誤認表示とは、(a)販売価格を単体で表す場合と、(b)二重価格表示があります。販売価格を単体で表す場合、販売価格そのものや当該価格が適用される商品等の範囲、さらには当該価格が適用される条件について、実際と異なる表示をしたり、あいまいな表示を行うことが規制の対象となっています。

有利誤認表示の関連ページはこちら

「好評につき延長」を使いたい!景表法の問題が無いか弁護士が解説

求人広告も法律違反に?景表法の観点からの注意点を弁護士が解説

不当表示該当性判断について

・二重価格表示(詳細はこちら)

二重価格表示については、様々な規制がなされており、難解な規制となっております(消費者庁HP)。そのため、景表法上問題となる表記をしてしまうおそれが大きいため、必ず専門家に相談することをお勧めいたします。

次の場面では、二重価格表示規制に抵触しないかどうかについて注意が必要です。

①同一ではない商品の価格を比較対照価格に用いて表示を行う場合の二重価格表示

②過去の販売価格を比較対照価格とする場合の二重価格表示

③将来の販売価格を比較対照価格とする場合の二重価格表示

④タイムサービスを行う場合の二重価格表示

⑤希望小売価格を比較対照価格とする二重価格表示

⑥競争事業者の販売価格を比較対照価格とする場合の二重価格表示

⑦他の顧客向けの販売価格を比較対照価格とする場合

二重価格表示の関連ページはこちら

・「最近相当期間価格」の考え方

ここでは、比較的目にすることの多い過去の販売価格を比較対照価格とする場合について解説いたします。

この場合、「最近相当期間価格」を比較対照価格としない場合には、不当表示に該当するおそれがあります。

ここで、「最近相当期間価格」とは、当該商品の販売期間の過半を占める期間(2週間以上に限る)における価格であり、その価格で販売された最後の日から2週間以上経過していない価格をいいます。

詳細は、「二重価格表示にあたるケース」をご覧ください。

・打消し表示(詳細はこちら)

打消し表示とは、ある広告表示について、その例外等について記載する表示であり、消費者に対する訴求を主眼とする強調表示とワンセットで取り扱われる表示のことをいいます。典型的な例として良く目にするのは、通販番組などで、「月額料金5,000円!」などと値段を強調した表示(これを強調表示といいます。)とは別に、「別途手数料が1,000円かかります」などと、先ほどの5,000円の表示を打ち消すような表示(これを打消し表示といいます。)が併せて使われることがあります。

これらは、一般消費者に、一見すると月額料金が5,000円だけでそれ以外に費用が発生しないかのような表示をしていると消費者を誤認させる不当表示と認定されることがあります。

望ましいのは打消し表示がなくても商品・サービスの内容や取引条件の実際を一般消費者が認識できるような強調表示の内容とすることですが、打消し表示を上手に活用することで、より効果のある広告を検討することができます。

強調表示は、商品・サービスの内容や取引条件について無条件、無制約に当てはまるものと一般消費者に受け止められるため、仮に例外などがあるときは、その旨の表示を分かりやすく適切に行うことに注意を払う必要があります。

詳細は、「打消し表示について」をご覧ください。

景品に関する規制の詳細

-

景品規制の概要

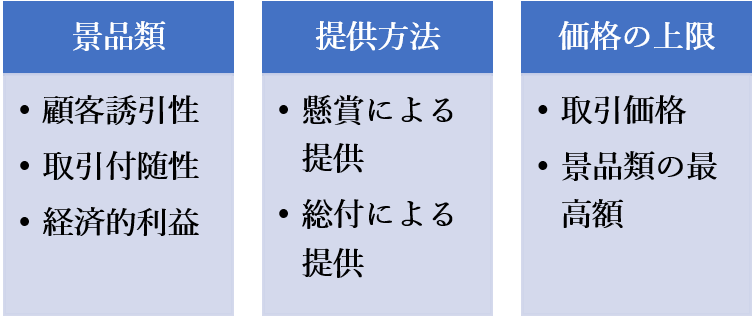

景品表示法は、景品類について額が過大であるなど一定の限度を超える場合を規制しています。

そして、景品表示法による規制の対象となるかどうかについては、まずは景品類に該当するかどうかの判断が必要となります。景品類に該当するかどうかは、①顧客誘引性、②取引付随性、③経済的利益があるかどうかで判断されます。そして、景品類に該当するとした場合、その提供方法が懸賞による提供なのか、総付による提供なのかによって規制の内容が異なります。

懸賞による提供の場合は、取引価格が5,000円未満の場合は景品類の最高額は取引価額の20倍までで、5,000円以上の場合は10万円が限度となります。また、いずれも景品類の総額は売上予定総額の2%に抑えないといけません。

総付による提供の場合は、取引価格が1,000円未満の場合は景品類の最高額は200円、1,000円以上の場合は取引価額の20%までとなります。

これらのチェックの流れを図にすると以下のようになります。

景品類にあたるかどうかの判断

-

ア 景品類の定義について

消費者へのプレゼントなどが「景品類」に当たる場合には、景品表示法により、その「景品類」の価額の最高額・総額などが制限されます。

この制限は、懸賞企画や応募者プレゼント企画において豪華すぎる「景品類」を提供すると、豪華すぎる「景品類」に惹かれた消費者が、合理的に判断できずに、その企画に参加するための買い物をしてしまうので、これを予防し、「商品が本当に必要なものなのか」「商品の品質と値段が釣り合っているのか」を消費者が合理的に判断して買い物できるように、創設されたものです。

それでは、どんなものが「景品類」に当たるのでしょうか。

この点については、景品表示法上の「景品類」については、同法第2条第3項において、

- ①顧客を誘引するための手段として

- ②事業者が自己の供給する商品又は役務(サービス)の取引(不動産に関する取引を含む。)に付随して

- ③取引の相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益

イ 顧客誘引性

景品類の提供は顧客を誘引するために行うものであるため、この顧客誘引性が景品類の要素となるのは当たり前のように思われます。但し提供者の主観的意図やその企画の名目とは関係なく、客観的に顧客誘引性を判断するので、提供者に顧客を誘引する意図がなかったとしても顧客誘引性が認められるケースがあるので注意が必要です。

この点、取引に付随して経済的利益の提供が行われている場合には、客観的に顧客誘引の手段となっていると認められることがほとんどと言われています(西川康一「景品表示法」(商事法務)202頁)。

ウ 自己の供給する商品又は役務の取引

景品類となるには、自己の供給する商品又は役務について提供するものでなければいけません。この点、よくある質問としてショッピングモール内でのイベントで入場者にモールの運営会社が懸賞や来場者全員にアメニティなどを配布するような企画が景品規制の対象となるかという点です。この点については、ショッピングモールの運営の実態は、テナントにスペースを貸して賃料を得るという不動産事業になるかと思います。そうしますと、ショッピングモールに来所する一般消費者と何ら取引をするものではありませんので、この場合は自己の供給する商品又は役務の取引に該当しないものと思います。

エ 取引附随性

取引附随性には、①取引を条件として景品を提供するケースと、②取引を条件とはしないが取引に関連して景品を提供するケースがあります。①はその説明のとおり実際に商品を購入した消費者を対象に景品を提供するケースとなります。

他方で、②の「取引を条件としないが取引に関連して」というのは、例えば店舗の来店された方を対象に景品を提供するような場合を含みます。つまり、来店されても商品を購入しなくても景品がもらえるケースです。但し、景品目当てに来店をしてもらえれば、何らかの商品を購入してもらう可能性がありますし、少なくともそこで営業活動もできますので、規制の必要性が認められるのです。

また、取引附随性の論点の中には、宝くじの当選金も景品類に該当するのかという論点があります。これは、そもそも当選金を目当てに宝くじを購入するのであるから、取引そのものの内容であり取引附随性は認められないと説明されております。そのため、宝くじの当選金は景品類に該当しないこととなります。この点も含めて、取引附随性についての詳細は「景品類の認定と取引付随性」のページも併せてご確認ください。

オ 経済的利益

内閣総理大臣は、この規定に基づき、「不当景品類及び不当表示防 止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」(昭和37年公正取引委員会告示第3号)において、法第2条第3項と同様に上記1~3のとおり規定した上で、具体的にどのようなものが「景品類」に当たるかを指定しています。

その内容は次のとおりです。

・物品及び土地、建物その他の工作物

・金銭、金券、預金証書、当選金付き証票及び公社債、株券、商品券その他の有価証券

・きょう応(映画、演劇、スポーツ、旅行その他の催物等への招待又は 優待を含む。)

・便益、労務その他の役務

(消費者庁HP「景品に関するQ&A」より)

ただし、正常な商慣習に照らして値引又はアフターサービスと認められる経済上の利益及び正常な商慣習に照らして当該取引に係る商品又は役務に付属すると認められる経済上の利益は含まないこととされています(消費者庁HP「景品に関するQ&A」より)。

カ 値引きについて

(ア)値引きが「景品類」に該当しない理由

上記のとおり「景品類」の定義を形式的に満たしたものであっても、正常な商慣習に照らして、値引きと認められるもの、アフターサービスと認められるもの、当該取引に係る商品または役務に付随すると認められるもの、の3つの類型が景品類に該当しないものとして挙げられています。なぜ景品類に該当しないのかという点ですが、西川康一「景品表示法」(商事法務)212頁によれば「これらの類型の経済上の利益が、商品または役務の価格、品質、内容等に極めて関係しており、その性質上取引の本来の内容をなすべきものであることから、景品類に該当しないことを確認的に規定している」と説明されております。

そして、この中でも一番相談が多く問題となるのは値引きですので、以下、この点について説明をしたいと思います。

-

(イ)割引券の提供は割引か

値引きといえば、通常はその商品の代金を減額したり、キャッシュバックしたりすることが想定されます。では、商品を購入した消費者に対して次回使える割引券を提供する場合も値引きにあたるのでしょうか。この点については、「正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益」に当たると定義告知運用基準6(3)アに規定されております。つまり、今回の商品購入においては値引きされない場合でも、次回使用することができる割引券は正常な商慣習に照らして値引きと認められると解されているのです。

また、上記の定義告知運用基準では、「ある商品又は役務の購入者に対し、同じ対価で、それと同一の商品又は役務を付加して提供すること(例 「CD三枚買ったらもう一枚進呈」、「背広一着買ったらスペアズボン無料」、「コーヒー五回飲んだらコーヒー一杯無料券をサービス」、「クリーニングスタンプ○○個でワイシャツ一枚分をサービス」、「当社便○○マイル搭乗の方に××行航空券進呈」)。)」も値引きとして説明されています。

(ウ)自他共通割引券について

近時は、自社のみで使える割引券だけではなく、他社でも共通して使える割引券が非常に増えているように思われます。航空会社のマイレージなどもこれに該当すると思われます。これは上記(イ)で述べた割引券と比べると正常な商慣習に照らしてみると値引きに該当しないということになるかと思われます。

では、自社だけでなく他社でも共通して使える割引券を提供することは景品類に関する規制を受けるのでしょうか。

この点、総付指定告示の2三では、「自己の供給する商品又は役務の取引において用いられる割引券その他割引を約する証票であって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの」については、総付景品規制を適用しないということになっております。

そして、上記の総付指定告示をうけた総付制限告示運用基準4(2)において、告示第二項第三号の証票は「自己の供給する商品又は役務の取引及び他の事業者の供給する商品又は役務の取引において共通して用いられるものであって、同額の割引を約する証票を含む。」としております。

つまり、自他共通割引券については、値引きには当たらないので景品類には該当するが、総付景品規制の適用がないということとなります。

【一般懸賞、共同懸賞、総付景品とは?】

・一般懸賞

キャンペーンが一般懸賞に当たる場合に、景品類の金額は、景品表示法によって、規制を受けます。

では、どのような場合に、一般懸賞に当たるのでしょうか。

まず、「懸賞」とは、

・「くじその他偶然性を利用して定める方法」

または

・「特定の行為の優劣または正誤によって定める方法」

によって、景品類の提供の相手方や提供する景品類の価額を定めることをいいます。

そして、この「懸賞」のうち、共同懸賞でないものが、一般懸賞に当たります。

「くじその他偶然性を利用して定める方法」の具体例

・抽選券を用いる方法

・レシートや商品の容器包装等を抽選券として用いる方法

・商品のうち一部のものにのみ景品類を添付して購入の際には相手方がいずれに添付されているかを判別できないようにしておく方法

・すべての商品に景品類を添付するがその価額に差等があり購入の際に相手方がその価額を判別できないようにしておく方法

・宝探しやじゃんけん等による方法

→「懸賞」に当たります。

「特定の行為の優劣または正誤によって定める方法」の具体例

・応募の際一般には明らかでない事項について予想を募集してその回答の優劣または正誤によって定める方法

・キャッチフレーズや写真等を募集してその優劣によって定める方法

・クイズ等の解答を募集してその正誤によって定める方法

・〇〇コンテストその他の競技等の優劣によって定める方法

→「懸賞」に当たります。

そのため、冒頭のうち「〇〇商品を使った料理の写真をSNSでアップロードした方から優秀者に豪華賞品プレゼント」は、「特定の行為の優劣」によって定める方法で、景品類を提供する相手を決めるものなので、「懸賞」に当たります。

そして、このキャンペーンは、下記2に記載してある共同懸賞に当たらない場合には、一般懸賞に当たります。

つぎに、一般懸賞に当たる場合、景品類の価額は、①最高額に関する規制と、②総額に関する規制を受けます

(他方、誰でも応募できる懸賞である、いわゆるオープン懸賞は、そもそも景表法の対象とはなりません。)。

①最高額に関する規制としては、販売価格が5000円未満の物であれば取引価格の20倍まで、5000円以上のものであれば、10万円まで、と決められています。

②つぎに、総額に関する規制としては、懸賞にかかる売り上げの2%までが限度とされております。

| 取引価格 | 景品類の最高額 | 景品の総額規制 | |

| 総付景品 | 1000円未満 | 200円まで | なし |

| 1000円以上 | 取引価格の20%まで | ||

| 懸賞景品 | 5000円未満 | 取引価格の20倍まで | 懸賞に係る取引予定総額の2%まで |

| 5000円以上 | 10万円まで |

冒頭のうち「〇〇商品を使った料理の写真をSNSでアップロードした方から優秀者に豪華賞品プレゼント」というキャンペーンの場合、たとえば、〇〇商品が、500円のお酢であれば、豪華賞品の上限はその20倍の1万円になります。

そして、優秀者全員にプレゼントする豪華賞品の総額は、このキャンペーンによるお酢の売上予定総額の2%までとなります(500円のお酢が20万本売れる予想をしていた場合の売上予定総額は1億円なので、豪華賞品の総額は、1億円の2%に当たる200万円になります。そのため、1万円の豪華賞品を用意していた場合には、最大200名にプレゼントすることが可能となります。)。

・共同懸賞

共同懸賞とは、複数の事業者が参加して行う懸賞をいいます。たとえば、商店街が共同して歳末セールを行う場合がこれに当たります。

共同懸賞に当たる場合、景品類の最高額と総額の規制は、一般懸賞より緩くなります。具体的には、取引価格に関わらず、最高額は一律30万円、総額は懸賞にかかる売上予定総額の3%までとなります。

・総付景品

一般懸賞・共同懸賞によらずに景品類を提供する場合を、総付景品といいます。たとえば、次の場合が、これに当たります。

・商品の購入者に対して購入額の多寡を問わず、もれなく提供する場合

・入店者に対し商品の購入を条件とせず提供する場合

・先着順によって提供する場合

そのため、冒頭のうち「5000円以上お買い上げの方に限定ノベルティをプレゼント」は、くじその他の偶然性を利用して定める方法でも、特定の行為の優劣または正誤によって定める方法でもないので、一般懸賞・共同懸賞によらずに景品類を提供する場合といえ、総付景品にあたります。

総付景品の場合、景品類の価額の上限は、取引価格が1000円未満の場合は200円まで、取引価格が1000円以上の場合は取引価格の20%までとなります。

そのため、「5000円以上お買い上げの方に限定ノベルティをプレゼント」の場合、限定ノベルティの価額の上限は、5000円の20%である1000円となります。

企画しているキャンペーンが景品表示法に反していないかどうか、弁護士が監修いたします。是非、お問い合わせください。

景品類の関連ページはこちら

コンテスト(大会)で賞金を授与したい!景表法上問題がないか弁護士が解説

展示会などでアンケート回答者にプレゼントや謝礼を渡す際に景品の金額に規制はあるのか?

まずは弁護士に相談を

当事務所では貴社のニーズに合わせたプランをご用意しております。

ご要望に合わせて各プランをご覧ください。

また、弁護士に依頼するかどうか悩んでいる方、どのようなプランで契約してよいか分からない方も、まずはご相談ください。

当事務所では、ホームページから24時間いつでも相談できます。

【相談はこちら】

その他、関連ページはこちら(以下をクリックしてください。)

実演シーンを使った動画広告に潜む景表法違反ポイントを弁護士が解説

この広告は景表法違反?弁護士による最近の景表法の違反事例解説

消費者庁からの措置命令とは?措置命令を受けたときにすべきことを弁護士が解説

生成AIで作成されたコンテンツに関する法的問題について弁護士が解説

森大輔

最新記事 by 森大輔 (全て見る)

- 労務問題

- 弁護士による景品表示法(景表法)

- 優良誤認とは?当てはまるケースを弁護士が解説

- 消費者庁からの措置命令とは?措置命令を受けたときにすべきことを弁護士が解説

- 景品表示法に違反する「おとり広告」とは?具体例と罰則について弁護士が解説

- eスポーツと景品表示法

- キャッシュバックをする際の注意点を景表法に強い弁護士が解説

- アフィリエイト広告において気を付けるべき景表法ポイント

- この広告は景表法違反?弁護士による最近の景表法の違反事例解説

- 「PR」表記は必要?ステマにならない広告の出し方を弁護士が解説

- 期間限定の表示は誤認となる?景表法に強い弁護士が解説

- 展示会などでアンケート回答者にプレゼントや謝礼を渡す際に景品の金額に規制はあるのか?

- ステマ広告への新たな規制について弁護士が解説

- 短尺でも要注意!動画広告が景表法違反となるケースと対策を弁護士が解説

- 求人広告も法律違反に?景表法の観点からの注意点を弁護士が解説

- 「顧客満足度99%」「業界No.1」などの広告は危険?景表法上の問題について弁護士が解説

- 実演シーンを使った動画広告に潜む景表法違反ポイントを弁護士が解説

- 通信販売業の景表法ポイントを弁護士が解説

- PR表示だけでは不十分?SNS広告で問題になる景表法リスクを弁護士が解説

- 景品類の認定と取引付随性

- 二重価格表示にあたるケースについて解説

- 広告審査サポートは弁護士にお任せください。

- 景表法に関係するガイドラインについて弁護士が解説

- 打消し表示について弁護士が解説

- コンプガチャの景表法上の問題について

- 生成AIで作成されたコンテンツに関する法的問題について弁護士が解説

- 「好評につき延長」を使いたい!キャンペーン期間の延長に景表法の問題が無いか弁護士が解説

- 不当表示に関するよくあるご質問

- 景品規制に関するよくあるご質問

- 二重価格表示のルールについて解説

- このクーポンは大丈夫?景表法の規制を受けるクーポンについて

- 広告宣伝・景品表示法に関する 弁護士による法律相談

- コンテスト(大会)で賞金を授与したい!景表法上問題がないか弁護士が解説

- 薬機法とは?規制概要や薬事法との違い、違反した場合の罰則について弁護士が解説

- 商標・特許

- 著作権

- 学校法人の法律問題

- 建物の明渡し

- 民事保全事件

- 債権回収

- 契約書

- 事業承継

- 破産・会社整理・特別清算

- 税務問題

- 不祥事対応

-

お知らせ2026/01/22

-

お知らせ2026/01/13

-

お知らせ2026/01/08

-

お知らせ2025/12/25

-

お知らせ2025/12/24

-

お知らせ2025/12/24

-

お知らせ2025/12/22

-

お知らせ2025/12/16

-

弁護士コラム2025/11/26

-

お知らせ2025/11/25