債権回収における強制執行とは?強制執行の種類や手続きの流れについて弁護士が解説

取引先からの売掛金が入金されない、貸したお金が返済されないなど、企業活動において「債権回収」は避けて通れない重要な課題です。内容証明郵便による督促や交渉を行っても相手方が支払いに応じない場合、最終手段として検討するのが「強制執行」という法的手続きです。しかし、強制執行という言葉は知っていても、「具体的にどのような手続きなのか」「何から始めればよいのか」「費用や期間はどれくらいかかるのか」といった疑問をお持ちの経営者や法務担当者の方も多いのではないでしょうか。強制執行は、債権回収を実現するための非常に強力な手段ですが、その手続きは複雑で、専門的な知識が求められます。

本コラムでは、債権回収における強制執行の基本的な知識から、具体的な種類、手続きの詳しい流れ、そして弁護士に依頼するメリットまで、企業法務に精通した弁護士が分かりやすく解説いたします。

Contents

1 強制執行とは

債権回収の場面における「強制執行」とは、債務者(支払い義務を負う相手方)が任意に支払いに応じない場合に、国(裁判所)の権力を用いて、債務者の財産を強制的に差し押さえ、それを換価(金銭に換えること)し、その金銭から債権者が債権の満足(支払いを受けること)を得るための一連の法的手続きを指します。つまり、話し合いでは解決しない金銭トラブルについて、法律に基づき、強制的に債権を回収する最終的な手段が強制執行です。企業間取引で発生した売掛金や工事代金、貸付金などが支払われない場合、どれだけ電話や書面で督促をしても、相手に支払う意思がなければ、債権は未回収のままとなってしまいます。このような状況を放置すれば、自社のキャッシュフローが悪化し、最悪の場合、連鎖倒産といった事態にもなりかねません。そこで、強制執行という手続きを用いることで、相手の意思に関わらず、法的に債権回収を実現することが可能となります。

ただし、この強力な手続きである強制執行を申し立てるためには、大前提として「債務名義」と呼ばれる公的な文書が必要不可欠です。債務名義とは、債権の存在と範囲を公的に証明する文書のことであり、誰が誰に対して、どのような内容の権利を持っているのかを明確に示します。代表的な債務名義には、裁判で勝訴した際に得られる「確定判決」や、裁判上の和解が成立した際に作成される「和解調書」、金銭の支払いについて当事者間で合意し、公証役場で作成される「執行認諾文言付公正証書」などがあります。したがって、「取引先が支払いを約束した念書」や「契約書」があるだけでは、直ちに強制執行を申し立てることはできません。まずは訴訟などの法的手続きを経て、債務名義を取得することが、債権回収としての強制執行の第一歩となります。この債務名義に基づいて、国家権力に債権の実現を要請するのが強制執行です。

2 債権回収における強制執行の種類

債権回収の最終手段である強制執行には、差し押さえる財産の種類によって、主に「債権執行」「不動産執行」「動産執行」の3つの種類が存在します。どの種類の強制執行を選択するかは、債務者がどのような財産を所有しているか、そして、どの財産を差し押さえるのが最も効率的かつ効果的に債権回収につながるか、という戦略的な判断によって決まります。ここでは、企業が債権回収を行う際に利用されるそれぞれの強制執行の種類について、具体的な内容を詳しく解説していきます。

(1)債権執行

債権執行とは、債務者が第三者に対して有している金銭債権を差し押さえる強制執行の手続きです。例えば、債務者が銀行に預けている預金(預金債権)や、取引先に有している売掛金(売掛金債権)、勤務先から受け取る給与(給与債権)などが対象となります。債権執行は、不動産執行や動産執行と比較して、手続きが比較的簡易で、費用も安く抑えられる傾向にあります。また、預金や売掛金のように、差し押さえた金銭を直接取り立てることができるため、換価手続きを経ずにスピーディーに債権を回収できる可能性があるという大きなメリットがあります。そのため、企業の債権回収実務においては、この債権執行が最も頻繁に利用される強制執行の方法となっています。

(2)不動産執行

不動産執行とは、債務者が所有する土地、建物、マンションといった不動産を対象とする強制執行の手続きです。具体的には、裁判所が対象の不動産を差し押さえ、その後、競売または強制管理という方法によって不動産を換価し、その売却代金から債権者が配当(弁済)を受けることになります。不動産は一般的に価値が高いため、多額の債権を一度に回収できる可能性がある点が最大のメリットです。特に、他の財産が見つからない場合でも、不動産という大きな資産を所有しているのであれば、それを換価することで債権回収の道が開けます。

しかし、不動産執行にはいくつかのデメリットと注意点があります。第一に、手続きが非常に複雑で、完了までに長期間を要する点です。申立てから配当まで、1年以上かかるケースも珍しくありません。第二に、申立ての際に高額な予納金(数十万円から百万円以上になることもあります)を裁判所に納める必要があるため、初期費用がかさみます。第三に、対象の不動産に銀行の抵当権など、自社の債権よりも優先される権利(優先弁済権)が設定されている場合、競売で売却されても、その代金は優先権を持つ債権者から先に配当されます。その結果、自社には全く配当が回ってこない「無剰余」となり、競売手続きが取り消されてしまうリスクもあります。そのため、不動産執行を検討する際には、事前に法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、抵当権の設定状況や不動産の価値を慎重に調査することが不可欠です。

(3)動産執行

動産執行とは、債務者が所有する現金、貴金属、有価証券、自動車、機械設備、商品在庫、什器備品といった、不動産と債権以外の動産を差し押さえる強制執行の手続きです。この手続きは、裁判所の「執行官」が直接、債務者の住所地や営業所などの現地に赴き、その場にある動産を差し押さえるという特徴があります。執行官は、差し押さえた動産を売却(競り売りなど)して換価し、その売得金から債権者が支払いを受けることになります。

動産執行のメリットは、債務者の財産状況が不明な場合でも、現地に行けば何らかの財産を発見し、その場で差し押さえることができる可能性がある点です。特に、店舗や工場であれば商品在庫や機械設備、事務所であればパソコンや応接セットなど、換価できそうな物が見つかる可能性があります。また、執行官が会社や自宅に立ち入るため、債務者に対して非常に強い心理的プレッシャーを与えることができ、それがきっかけで任意での支払いに繋がるケースもあります。

一方で、動産執行には多くのデメリットも存在します。まず、企業が所有する動産の多くは、中古品としての価値が低く、高値で売却できないことがほとんどです。そのため、手間や費用をかけても、十分な債権回収に繋がらない可能性があります。また、会社内にある動産が本当にその会社の所有物なのか、リース物件ではないのかを執行官がその場で正確に判断することは困難です。さらに、債務者が不在であったり、鍵がかかっていて中に入れなかったりすると、執行が空振りに終わることもあります。価値のある動産は巧妙に隠されているケースも少なくありません。なお、現金については例外的に、その場で66万円まで差し押さえることができ、この場合は直接債権の支払いに充てられるため非常に有効です。ただし、都合よく現金が置かれているケースは稀です。こうした理由から、企業の債権回収においては、動産執行が第一の選択肢となることは比較的少なく、他の強制執行手段が功を奏さなかった場合の最終手段、あるいは債務者にプレッシャーをかける目的で利用されることが多いのが実情です。

3 債権回収における強制執行の手続きの流れ

強制執行は、単に「支払われないから差し押さえる」という単純な話ではなく、申立ての準備から実際に金銭を回収するまでに、必要な流れに沿って手続きを行う必要があります。これらの手続きを正確に理解し、滞りなく進めることが、迅速な債権回収の実現に繋がります。特に、経営者や法務担当者の方にとっては、全体像を把握しておくことで、弁護士との連携もスムーズになり、より戦略的な対応が可能となります。ここでは、債権回収の手段として強制執行を行う際の、具体的な手続きの流れを詳しく解説していきます。

(1)債務名義の取得

債権回収における強制執行手続きを開始するための、最も重要かつ最初のステップが「債務名義の取得」です。前述の通り、債務名義とは、債権の存在と内容を公的に証明する文書であり、これが無いままでは強制執行の申立ては一切できません。契約書や請求書だけでは、私的な文書に過ぎず、裁判所は強制執行を認めてくれません。代表的な債務名義としては、以下のようなものが挙げられます。

・確定判決

訴訟を提起し、裁判所が債権の存在を認めた判決書で、控訴などがされずに確定したもの。

・仮執行宣言付判決

判決がまだ確定していなくても、仮に執行できる旨が付された判決書。

・和解調書・調停調書

裁判上の話し合い(和解や調停)で合意した内容が記載された裁判所が作成する文書。

・支払督促

簡易裁判所の書記官が発する督促状で、相手方から異議が出されずに確定したもの。

・執行認諾文言付公正証書

公証役場で作成される公文書で、「支払いを怠った場合は直ちに強制執行に服する」という文言が記載されたもの。

(2)執行文の付与・送達証明書の取得

無事に債務名義を取得できたとしても、すぐに強制執行を申し立てられるわけではありません。次に、「執行文の付与」と「送達証明書の取得」という2つの手続きが必要になります。これらは、強制執行を申し立てる際の必須書類であり、手続きの正確性を担保するために法律で定められています。

まず「執行文の付与」とは、取得した債務名義(判決正本や公正証書正本など)の末尾に、「この債務名義に基づき、債権者は債務者に対して強制執行を行うことができる」という旨の公的な証明文を付してもらう手続きです。これにより、その債務名義が現在も有効で、強制執行が可能な状態にあることを証明します。執行文は、判決や和解調書などであれば事件が係属していた第一審裁判所の書記官に、公正証書であればその証書を作成した公証役場に申請して付与してもらいます。

次に「送達証明書」とは、その債務名義が、債務者本人に法的に有効な形で送達(送付)されたことを証明する文書です。日本の法律では、強制執行を開始するためには、債務者が事前にその原因となる債務名義の内容を知る機会を与えられていることが前提となります。この送達の事実を証明するために、送達証明書が必要となります。この書類も、債務名義の種類に応じて、裁判所の書記官や公証役場に申請して交付を受けます。これらの書類は、一見すると形式的な手続きに思えるかもしれませんが、一つでも欠けていると強制執行の申立ては受理されません。そのため、債務名義を取得した後は、速やかにこれらの書類の取得準備を進めることが肝心です。

(3)相手の財産の特定(財産調査)

強制執行を成功させる上で、手続きそのものと同じくらい重要なのが、この「相手の財産の特定(財産調査)」です。いくら債務名義という強力な武器を手に入れても、差し押さえるべき相手の財産がどこに、何があるのか分からなければ、強制執行は空振りに終わってしまいます。裁判所は債務者の財産を代わりに探してくれるわけではないため、債権者自身が責任をもって調査し、特定する必要があるのです。これが、債権回収における強制執行の最も難しい点と言えるでしょう。

調査すべき財産は、強制執行の種類に応じて異なります。

・預金口座の差押え(債権執行)の場合

債務者が利用している金融機関名と「支店名」まで特定する必要があります。過去の取引で振込があった口座情報を確認したり、領収書や契約書に記載がないかを探したりします。

・売掛金の差押え(債権執行)の場合

債務者の主要な取引先がどこなのかを調査します。債務者のウェブサイトや商業登記簿、業界情報などから情報を収集します。

・不動産の差押え(不動産執行)の場合

債務者が所有する土地や建物の所在地を特定し、法務局で登記事項証明書を取得して、正確な地番や家屋番号、所有者情報を確認します。

・動産の差押え(動産執行)の場合

債務者の本店所在地や営業所、工場などの場所を特定します。

(4)裁判所への強制執行の申立て

債務名義を取得し、必要な添付書類(執行文、送達証明書)を揃え、差し押さえるべき財産を特定できたら、いよいよ裁判所へ強制執行の申立てを行います。申立てを行う裁判所は、どの種類の強制執行を行うかによって管轄が異なります。

・債権執行(預金、売掛金、給与など)の場合

原則として、債務者の住所地(法人の場合は本店所在地)を管轄する地方裁判所となります。

・不動産執行の場合

対象となる不動産の所在地を管轄する地方裁判所です。

・動産執行の場合

対象となる動産の所在地を管轄する地方裁判所の執行官となります。

申立ての際には、「債権差押命令申立書」や「不動産強制競売申立書」といった、手続きに応じた申立書を作成し、裁判所に提出する必要があります。申立書には、債権者、債務者、そして第三債務者(銀行や取引先など)の情報を正確に記載し、請求する債権の額や、差し押さえる財産を具体的に明記しなければなりません。

この申立書に加えて、以下の書類を添付するのが一般的です。

・債務名義の正本(執行文が付与されたもの)

・送達証明書

・当事者が法人の場合は、代表者事項証明書や登記事項証明書(発行から3ヶ月以内など期限あり)

・差押対象財産を特定する資料(不動産の登記事項証明書、預金口座の情報など)

また、申立てには手数料として収入印紙を納める必要があります。債権執行の場合は原則4,000円(2025年10月時点)ですが、不動産執行の場合は請求債権額に応じて変動します。さらに、裁判所が書類を送達するための郵便切手も予納する必要があります。これらの書類準備や手続きには専門的な知識が要求されるため、不備があると申立てが受理されなかったり、手続きが遅延したりする原因となります。

(5)差押え・換価・配当による債権回収

裁判所に強制執行の申立てが正式に受理されると、いよいよ債権を回収するための具体的な手続きが進行します。この最終段階は、「差押え」「換価」「配当」という3つに大別されます。

①差押え

裁判所が申立てを正当と認めると、対象財産に対する「差押命令」や「競売開始決定」を出します。債権執行の場合、この差押命令が第三債務者である銀行や取引先に送達されます。この時点で、第三債務者は債務者への支払いを法的に禁止されます。不動産執行の場合は、競売開始決定がなされ、その旨が登記されることで、債務者は不動産を自由に処分できなくなります。

②換価

換価は、差し押さえた財産を金銭に換える手続きを指します。預金口座の差押えの場合は、差押命令が第三債務者(銀行)に送達されてから原則1週間が経過すれば、債権者は直接銀行に対して差押えた預金の取立てができます。売掛金の場合も同様に、取引先から直接支払いを受けることになります。一方、不動産執行や動産執行の場合は、裁判所が主導する競売によって財産が売却され、その売却代金をもって金銭に換えられます。

③配当

配当は、換価によって得られた金銭を、債権者に分配する手続きです。差押えをした債権者が1人だけであれば、その債権者が全額(債権額の範囲内で)を受け取ることができます(これを「取立て」といいます)。しかし、同じ財産に対して複数の債権者が差押えをしていたり、抵当権のような優先的な権利を持つ債権者がいたりする場合には、法律で定められた優先順位に従って、それぞれの債権額に応じた案分で分配されることになります。この配当手続きが完了して、初めて債権回収が実現し、一連の強制執行手続きは終了となります。

4 強制執行を弁護士に依頼すべき理由

ここまで見てきたように、債権回収のための強制執行は、法的な知識を前提とした複雑な手続きであり、多くの時間と労力を要します。債務名義の取得から始まり、財産調査、申立書類の作成、そして裁判所とのやり取りまで、経営者や法務担当者の方が本業の傍らで全てを完璧に行うのは、決して容易ではありません。手続きのどこか一つでつまずいてしまうと、債権回収までの時間が長引くだけでなく、最悪の場合、回収自体が不可能になってしまうリスクさえあります。このような事態を避け、債権回収の成功確率を最大限に高めるために、強制執行の手続きは、法律と実務の専門家である弁護士に依頼することを強くお勧めします。弁護士に依頼する具体的なメリットは以下の通りです。

(1)相手の財産調査をスムーズに進められる

強制執行を成功させるための最大の障壁は、前述の通り「相手の財産がどこにあるか分からない」という点です。自社で調査しても情報が得られない場合、手続きが滞ってしまいます。しかし、弁護士に依頼することで、一般の方では利用できない財産調査の手段を活用することが可能になります。その代表的なものが「弁護士会照会(23条照会)」と「財産開示手続」です。

「弁護士会照会」とは、弁護士法第23条の2に基づき、弁護士が所属する弁護士会を通じて、企業や官公署に必要な情報を照会できる制度です。この制度を利用することで、例えば、債務者が利用している可能性がある銀行に対して、口座の有無や残高を問い合わせたり、携帯電話番号から契約者住所を調査したりすることが可能になる場合があります。これは弁護士にのみ認められた権限であり、債権回収の突破口を開く非常に有効な手段です。

また、「財産開示手続」とは、債務名義を持っていても債権を回収できない場合に、債務者を裁判所に呼び出し、自身の財産状況について陳述させる手続きです。以前は実効性に乏しい面もありましたが、法改正により、債務者が正当な理由なく出頭しなかったり、虚偽の陳述をしたりした場合の罰則が強化され、より実効性の高い制度となりました。この財産開示手続の申立ても、弁護士が代理人として行うことで、スムーズかつ的確に進めることができます。これらの専門的な調査方法を駆使することで、隠された財産を発見し、強制執行の成功確率を飛躍的に高めることができます。

(2)複雑で時間のかかる申立手続きを正確かつ迅速に進められる

強制執行の申立てには、債務名義の正本、執行文、送達証明書、当事者の資格証明書など、多数の専門的な書類を正確に揃える必要があります。申立書の作成においても、請求債権目録や差押債権目録など、法律の様式に則った厳格な記載が求められます。もし書類に不備があったり、記載内容に誤りがあったりすれば、裁判所から補正を命じられ、その分手続きが遅延してしまいます。最悪の場合、申立てが却下されてしまうこともあり得ます。特に、相手方の財産がいつ失われるか分からない債権回収の局面において、時間のロスは致命的です。預金口座などは、手続きが遅れている間に残高が引き出されてしまうかもしれません。

その点、債権回収の実務経験が豊富な弁護士に依頼すれば、これらの複雑な申立手続きを、迅速かつ正確に進めることが可能です。必要書類の収集から申立書の作成、裁判所への提出まで、全てをワンストップで任せることができます。裁判所からの問い合わせや補正命令に対しても、専門家として的確に対応できるため、手続きが滞る心配がありません。経営者や法務担当者の方が、慣れない書類作成に頭を悩ませ、貴重な時間を費やす必要はなくなります。

(3)状況に応じた最適な回収手段を判断できる

強制執行には、預金差押え、売掛金差押え、不動産執行、動産執行など、様々な種類があります。そして、どの手段が最も効果的かは、債務者の財産状況、事業内容、そしてこちらの持つ情報など、個々の事案によって大きく異なります。

債権回収に精通した弁護士は、豊富な経験と専門知識に基づき、それぞれの事案の状況を的確に分析します。そして、入手可能な情報から債務者の財産状況を推測し、費用対効果を慎重に検討した上で、最も成功確率が高く、かつ効率的な強制執行の手段を選択・提案することができます。場合によっては、強制執行をちらつかせながら交渉を進める方が早期解決に繋がることもありますし、複数の差押えを同時に、あるいは段階的に行うといった戦略的なアプローチを取ることも可能です。このように、単に手続きを代行するだけでなく、事案全体を見通した上で、最適な債権回収の戦略を立案し、実行できるのが弁護士に依頼する最大のメリットの一つです。一つの手段に固執することなく、あらゆる可能性の中から最善手を選択することで、大切な債権を回収できる可能性を最大限に高めることができます。

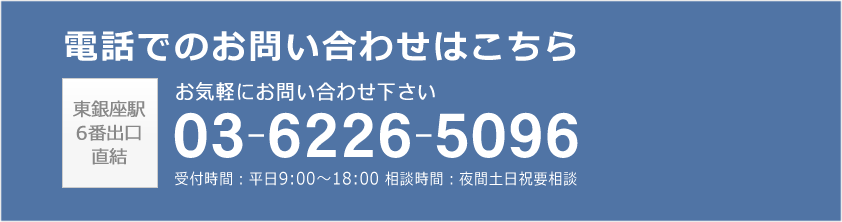

5 債権回収に関してお困りの際は、森大輔法律事務所まで

売掛金や未収金の回収は、企業の健全な経営のために欠かせません。「交渉でらちが明かない」「訴訟をしたいが、その後の回収まで見据えて相談したい」「債務名義は取得したが、財産のありかが分からず困っている」など、債権回収に関するお悩みは、決して先延ばしにせず、できる限り早い段階で専門家にご相談ください。

森大輔法律事務所は、企業法務、特に債権回収の分野において豊富な経験と実績を有しております。私たちは、一社一社の状況を丁寧にヒアリングし、法的な専門知識と粘り強い交渉力を駆使して、依頼者様の利益を最大化するための最適な解決策をご提案いたします。債権回収でお悩みの企業の方は、是非一度ご相談ください。

森大輔

最新記事 by 森大輔 (全て見る)

- 「弁護士が教える低評価の Google クチコミにオーナー返信をする際のポイント」の記事を追加しました。 - 2026年1月13日

- 「薬機法とは?規制概要や薬事法との違い、違反した場合の罰則について弁護士が解説」の記事を更新しました。 - 2026年1月8日

- 「労働基準監督署(労基署)に通報されたら会社はどうなる?企業がとるべき対応について弁護士が解説」の記事を追加しました。 - 2025年12月25日

-

お知らせ2026/01/13

-

お知らせ2026/01/08

-

お知らせ2025/12/25

-

お知らせ2025/12/24

-

お知らせ2025/12/24

-

お知らせ2025/12/22

-

お知らせ2025/12/16

-

弁護士コラム2025/11/26

-

お知らせ2025/11/25

-

お知らせ2025/11/14