企業が取り組むべき従業員のメンタルヘルス問題について弁護士が解説

Contents

1. はじめに:なぜ今、従業員のメンタルヘルス対策が必要なのか?

精神疾患を理由とする労災請求件数は増加を続け、近年は年間3,500件を超える水準に達しています。メンタルヘルス不調はもはや一部の従業員に限られた問題ではなく、全ての企業にとって現実的なリスクとなっています。従業員が心身の不調で休職や退職に至ると、業務の停滞のみならず、対応を誤れば労働紛争へ発展する可能性も高まります。裁判所は一貫して「従業員の雇用を可能な限り維持すべき」との立場をとっており、企業には高度な注意義務と合理的な判断が求められています。

2.メンタルヘルス不調従業員の特徴と初期対応

(1)メンタルヘルス不調の特徴とは

心の不調は外見からは分かりにくいものの、職場では一定の兆候が現れます。欠勤や遅刻が繰り返されるようになったり、集中力を欠いて業務ミスが増えたり、同僚との関係がうまくいかなくなるといった形で兆しが見えてきます。また、不眠や倦怠感といった身体的症状を伴うことも少なくありません。こうした変化を周囲がいち早く察知することが、深刻化を防ぐ第一歩となります。

(2)企業が取るべき初期対応とは

従業員に不調が疑われる場合、最初に大切なのは責任を追及するのではなく、状況を正確に把握することです。直属の上司や人事担当者が面談を行い、必要に応じて産業医の意見を求めるなど、冷静かつ支援的な対応が欠かせません。医師の診断書をもとに業務の軽減や配置転換の可能性を探ることも、適切な対応の一つです。初期対応を誤ると、安全配慮義務違反と評価される危険が高まるため注意が必要です。

3.休職制度の適切な運用と注意点

(1)休職に関する手続き

精神疾患による不調は、必ずしも長期の連続欠勤という形をとらず、断続的な欠勤や出社しても十分な労務を提供できないという形で現れることが少なくありません。したがって、就業規則には「通常どおりの労務提供ができない場合」にも休職を命じることができる旨を定めておくことが重要です。規定が不十分であれば、休職命令自体の有効性が争われかねません。

(2)休職中の対応

休職期間中は従業員に療養へ専念してもらうことが基本ですが、復職の可否を判断するための準備も必要です。医師の診断書を収集するだけでは十分ではなく、診断書の裏付けを得るために主治医との面談を行い、さらに産業医から独自の医学的判断を受けることが推奨されます。加えて、復職に向けてはリワークや試し出勤といった段階的なプログラムを取り入れることが望まれます。ただし、これらの制度設計には労働法上の配慮が不可欠であり、無給での試し出勤といった運用はリスクを伴います。

(3)休職期間満了時の復職・退職判断 ―判例からみる判断基準―

休職期間が満了した際に復職を認めるか、あるいは退職扱いとするかは、企業にとって極めて重要な判断です。

大建工業事件(大阪地決平成15年4月16日 労判849号35頁)は、復職の可否を判断する基準について「従前の職務を通常の程度に行える健康状態に復したかどうか」にあると判示しました。具体的な基準例としては、始業・就業時刻を守って所定労働時間働けること、独力で安全に通勤ができること、通常の業務遂行にあたって必要となる機器を支障なく操作できること、他の従業員とコミュニケーションをとって協調して仕事ができること等が挙げられます。

また、エール・フランス事件(東京地裁昭和59年1月27日 労判 423号23頁)は、休職期間満了による退職扱いとすることは実質的に解雇に相当するとして、使用者側には「復職することを容認しえない事由」を主張し、立証する責任があるとしています。そして、傷病が治癒していないことをもって復職を容認しえない旨を主張する場合には、単に回復が不十分に見えるといった曖昧な理由では足りず、「治癒の程度が不完全なために労務の提供が不完全であり、かつ、その程度が、今後の完治の見込みや、復職が予定される職場の諸般の事情等を考慮して、解雇を正当視しうるほどのものであること」までをも主張立証することを要するとしています。

さらに、北産機工事件(札幌地裁平成11年9月21日 労判 769号20頁)は、完全に回復していない場合でも、「二、三か月程度の期間を見ることによって完全に復職することが可能」であったと推認できる場合には、休職期間の満了を理由に退職扱いとすることは無効と判断されました。裁判所は、将来的な回復可能性を指摘する主治医の意見を重視していることが分かります。

これらの裁判例が示すとおり、復職や退職の判断には「従前業務の遂行可能性」「回復の見込み」「配置転換の可能性」といった要素を総合的に検討する必要がありますが、その際は主治医の意見が大きく影響することに注意が必要です。

(4)主治医面談の必要性と実務上の進め方

休職期間満了時に復職か退職かを判断する際、企業はしばしば主治医の診断書を唯一の判断材料としがちです。しかし、実務においては診断書だけでは不十分であり、主治医面談を実施することが極めて重要です。

診断書には「復職可能」あるいは「就労不可」といった簡潔な文言しか記載されていないことが多く、具体的にどの程度の業務が可能か、再発リスクがどの程度あるのかといった情報は盛り込まれていません。とりわけメンタルヘルス不調では、本人の希望や自己申告が診断書に反映されやすい傾向にあります。そのため、診断書を鵜呑みにすると、実際には業務をこなせる状態にない従業員を復職させてしまい、再度の長期欠勤や労務不能に陥る危険があるのです。

前記裁判例でも、復職の可否判断については「従前の職務を通常の程度に行える健康状態に復したかどうか」が基準とされておりますが、これらを判断するためには(大建工業事件)、診断書の表面的な記載では足りず、主治医との面談を通じて医学的な裏付けを得ることが極めて重要となります。

主治医面談を行う際には、まず従業員本人の同意を得たうえで、会社側から具体的な情報を提供することが肝要です。例えば、従業員に期待される職務内容、業務時間、職場環境の状況などを事前に伝えることで、主治医は「その職務を遂行できるか」という観点から医学的判断を下すことができます。単に「復職可能か否か」を尋ねるのではなく、「フルタイム勤務に耐えられるのか」「短時間勤務や軽減業務なら可能か」「再発防止のために必要な配慮は何か」といった具体的な質問を設定しておくことが望ましいです。また、面談結果は必ず文書で記録し、産業医の意見とあわせて整理しておくことが重要です。こうした記録は、後に従業員から「復職を拒否されたのは不当である」と争われた際に、企業が合理的な判断を行ったことを裏付ける重要な証拠となります。逆に、主治医面談を行わずに診断書の記載だけを根拠に復職を拒否した場合、裁判所から「合理的理由を欠く」と判断されるリスクが高まります。

主治医面談は従業員にとっても安心につながります。企業が医師の見解を尊重しつつ復職判断をしていることが伝われば、従業員も納得感を持ちやすく、後の紛争防止にも資するからです。したがって、休職期間満了時の判断においては、診断書の収集にとどまらず、主治医面談を適切に行うことが、企業にとって重要なステップといえます。

4.メンタルヘルス不調従業員について弁護士に相談すべき理由

従業員のメンタルヘルス対応をめぐる法的判断は、就業規則の整備、復職可能性の評価、休職期間満了時の処理など、いずれも専門的かつ高度な知見を必要とします。対応を誤れば、不当解雇や安全配慮義務違反を理由とする訴訟に発展する危険が高く、企業にとって大きな損失となりかねません。

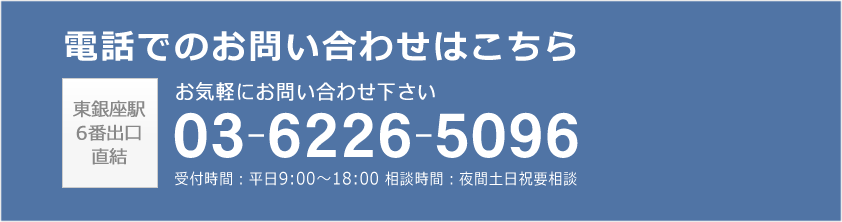

森大輔法律事務所では、労働法分野に精通した弁護士が、判例や実務に基づき、従業員対応に関するリスク管理や紛争対応をサポートいたします。

「従業員の復職をどのように判断すべきか迷っている」「休職期間満了による退職を検討しているが、法的リスクをできる限り回避したい」といったご相談に対しても、裁判例を踏まえた実務的かつ具体的なアドバイスをご提供します。従業員のメンタルヘルス対応でお悩みの企業様は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

森大輔

最新記事 by 森大輔 (全て見る)

-

お知らせ2026/01/22

-

お知らせ2026/01/13

-

お知らせ2026/01/08

-

お知らせ2025/12/25

-

お知らせ2025/12/24

-

お知らせ2025/12/24

-

お知らせ2025/12/22

-

お知らせ2025/12/16

-

弁護士コラム2025/11/26

-

お知らせ2025/11/25